學風建設月活動丨伟德首页官网開展“書香作伴,奮起新程”校園征文活動

作者:景晨 劉暢 編輯:屈豪豪 審核: 發布時間:2025-04-25 查看次數:222

為推動書香校園建設,伟德首页官网開展“書香作伴,奮啟新程”校園征文活動。征文活動得到了全院學生的積極響應,共收到38篇優秀作品。這些作品文辭優美、意蘊深長,有的深情講述與經典著作相遇的心靈共鳴,有的深刻探讨書香文化在新時代青年成長中的精神引領作用,有的結合專業學習與人生規劃,生動诠釋如何讓書香滋養理想、以奮鬥書寫青春答卷。現在讓我們來看看部分作品吧!

法231 楊馥閣

細咀菜根舊卷,化解現世新愁

當焦慮成為時代注腳,一部明代處世奇書《菜根譚》正悄然叩擊着現代人的精神困局。這部以“咬得菜根,百事可做”為靈魂的典籍,是四百年前洪應明以淬煉過煙火氣的筆觸為當代青年量身定制的解藥。

翻開《菜根譚》,仿佛踏入如夢似幻的思想萬花筒。“寵辱不驚,閑看庭前花開花落”,字裡行間盡顯道家的超脫與淡然;“處世讓一步為高,待人寬一分是福”,又滿溢着儒家積極入世的熱忱。“文章做到極處,無有他奇,隻是恰好”,仿若禅意的清風又帶着空靈的機鋒;“陰謀怪習,異行奇能,俱是涉世禍胎”,則如法家的黃鐘大呂,敲響警世的洪音。在程朱理學一統天下的晚明時期,這種思想的大膽碰撞,無疑是一場悄無聲息卻影響深遠的文化革命。

洪應明恰似一位爐火純青的大廚,将儒家的仁義、道家的自然、佛家的空靈,一同傾入思想的大鐵鍋,以文火慢慢煨煮。當士大夫們還在為“存天理滅人欲”争得面紅耳赤時,這位超脫的隐士早已看穿所有教條的局限。他筆下的智慧既非脫離塵世的虛幻玄談,也不是迂腐守舊的陳詞濫調,而是在現實的熔爐中反複淬煉而得的生命體悟。恰似書中所言“議事者身在事外,宜悉利害之情”,一語道破所有理論在實踐面前應有的謙卑姿态。

在非黑即白的道德狂歡甚嚣塵上的當下,《菜根譚》所蘊含的“灰度智慧”,顯得彌足珍貴。它勸誡世人“攻人之惡毋太嚴,要思其堪受”,這不禁讓人聯想到網絡暴力中,那些高舉正義大旗實則傷人至深的鍵盤俠;它提醒着“處世不必邀功,無過便是功”,像一泓清泉,為身處焦慮漩渦的現代人帶來絲絲清涼。這種辯證的生存智慧在極端思維泛濫的時代如定海神針般穩穩地錨定人心。

書中對人性弱點的洞察細緻入微。“饑則附,飽則飏,燠則趨,寒則棄”十六字,如同一把鋒利的手術刀,精準剖析世态炎涼。但作者并未僅僅停留在批判的層面,而是給出“冷眼觀人,冷耳聽語,冷情當感,冷心思理”的應對之策。這種既清醒理智又飽含慈悲的态度,與當下社交媒體中動辄非此即彼的站隊文化,形成了鮮明的反差。

信息化時代,當大數據算法重塑着人類的認知模式時,《菜根譚》中“風來疏竹,風過而竹不留聲”的空靈意境竟意外地成為對抗信息過載的精神良方。在知識付費的狂潮中,“讀書不見聖賢,如鉛椠傭”的告誡,恰似振聾發聩的警鐘,對知識的異化現象發出預警。這部古老的典籍是一面魔鏡,每個時代都能從中映照出自己的面容。書中“宇宙内事要力擔當,又要善擺脫”的辯證智慧對于深陷“内卷”與“躺平”兩極困境的當代青年而言,極具啟發意義。它既不鼓吹功成名就的單一人生模闆,也不宣揚消極避世的人生态度,而是倡導在入世與出世之間尋求一種動态的平衡。這種富有彈性的思維方式,正是應對這個充滿不确定性時代的生存策略。

《菜根譚》的價值,并非在于提供一勞永逸的标準答案,而在于展現文化碰撞重組産生的能量。當我們将儒家的擔當、道家的逍遙、佛家的覺悟,融入現代生活中,或許便能在傳統與現實的激烈碰撞中,淬煉出屬于這個時代的生存智慧。這種智慧摒棄了非此即彼的簡單抉擇,而是讓各種思想在對話與交融中孕育出新的可能。當代青年可以汲取《菜根譚》的智慧,在複雜的社會中,既能勇敢地承擔起自己的責任,又能保持内心的純淨與清醒,不被外界的紛擾所左右,做到鬼谷子的那句“知世故而不世故,曆圓滑而留天真”。

文章已刊登至交彙點新聞:

https://jhd.xhby.net/share-webui/detail/s67f678bfe4b092e32be26e5d?t=1744209371047

法233 潘詩俊

當閱讀成為習慣,生活悄然蛻變

4月23日是世界讀書日。養成閱讀習慣,關乎着個人素質、社會文明和國家文化競争力,不可輕視。于己,潤澤心靈;于社會,培育風尚;于國家,增益國力。

但是,在信息大爆炸的今天,電子設備如同我們的“一日三餐”,成為我們生活運轉不可或缺的一環。我們不難發現,“閱讀”已不再是生活的常客,正一點點從大衆視野中消失。這種消失極大地沖擊了傳統的閱讀模式。當短視頻的幾十秒視覺沖擊替代文字的深厚底蘊當碎片化的信息攝入擠壓系統性閱讀的空間,人們的精神世界日漸荒蕪。

近年來,我市深挖潛力,持續為全民閱讀打造創新推廣模式,重點搭建“鹽渎書房”全民閱讀空間,組建全民閱讀推廣志願服務隊,為打造“書香鹽城”持續發力。全民閱讀的氛圍營造不僅可以增長人們的見識,還在很大程度上彙聚社會文化共識,增強民族凝聚力。

營造良好的閱讀氛圍,需人們擺脫“低頭族”身份,讓目光從手機轉移到書籍上,更需全社會各方共同發力。這不僅是個人精神生活的重塑,更是文化生态建設的系統工程。在個人層面,可以嘗試減少電子設備幹擾來增強閱讀的專注度;在社會層面,積極開展閱讀進社區、閱讀進企業、閱讀進校園等專項閱讀周系列活動,全域播撒“讀書種子”。同時,在政府層面,要打響地方閱讀品牌,加快數字化閱讀平台建設,積極探索全民閱讀新路徑,不斷擴寬公共閱讀空間。

讓閱讀成為習慣,讓書香無處不在!

文章已刊登至《鹽都日報》雲報:

https://mobile.epaper.routeryun.com/?appkey=138

法233 慎宇軒

做氣象萬千的讀書人

讀書人該有怎樣的氣象呢?台灣林谷芳先生在《學問,惟在氣象》一文中這樣說:“氣象是眼界、是格局、是丘壑,但較諸于此,它更有一番吞吐,可以周彌六合,可以退藏于密,無論橫說豎說,總有一番氣度、一番生機。”

馮友蘭當年在北大讀書,第一次去辦公室見校長蔡元培。回來後用“光華霁月”四字來形容當時在現場的感受,說那是一個渾身充滿光輝的人物,由于這個人的存在,整間辦公室都被照亮了。馮友蘭的确是眼光獨具,他分明感受到蔡元培身上的萬千氣象。

西班牙大哲學家奧德嘉·嘉塞說過,人往往通過自己關注的東西創造自己的,不論注意力投向何方,都會被它塑造。你關注遠方,遠方必定會塑造你,你關注讀書,讀書必然會塑造你。

在這個意義上,生命本身就是一件有詩意的工作,人是他自己的小說家,生命事實上就是一種文學形式。而曾國藩也一再借相面之人的良言告誡後輩,讀書沉澱到深處,人的骨相會發生變化。這貌似玄而又玄,卻也無意間吻合了“腹有詩書氣自華”的老話。一個人的精神面相容易受到與他經常往來的人或物的影響,一個經常讀書的人與一個經常炒股的人,長期下去,相貌會不一樣。炒股的人關注的是外在的股票行情,心随物動而不能自已,内心易生躁郁而常常流于臉上;讀書人則不一樣,讀書人有兩個世界,他可以從周圍的現實世界抽身而出,進入另一個精神世界,與聖人賢者作精神交流。炒股者的身上難免會沾染銅臭,而讀書人的身上自有一襲書香。

讀書漸久,經驗漸豐,你會一日又一日地發現,讀書使你的心靈宛如秋天雨中的池塘,逐漸豐盈。反過來說,不讀書的生命猶如一小塘池水,雖然最初也算清澈可鑒,但由于缺少了活水流通,這一池水逐漸淪為死水一塘,水草亂長,雜物漂浮,繼而泛出臭味,人們隻能掩鼻而過。不讀書的生命,會走向局促、狹窄、淺薄,固守于經驗形成的圈套而不可自拔,精神開始萎頓,靈魂也變得鬼鬼祟祟,令人生厭。

有朋友說,安靜的時候才看書。于我,看書才讓我安靜。所有喧嚣的時光,我都用讀書自覺地度過,公交車上是這樣,排隊等候是這樣。我看不見擁擠,聽不到嘈雜,觸摸不到浮華,不是我們在安靜中讀書,而是讀書沉澱了我們時光中的雜質。每一本書,吸引我的同時,一定也在雕塑我,它剔除我的浮躁,剝蝕我的虛榮,驅除我的功利,墊高我的人生。讀書,我們的目光才投向康德所敬畏的浩瀚的星空;讀書,人類中心論的狹隘思想才不會跟随我們;讀書,讓我們找到更浩瀚的世界、更卑微的自己;讀書,讓我們對世界的一切生命和苦難都有敬畏之心;讀書,我們的心才不至于沉淪。

安靜的時候,我會寫點東西,給自己,給靈魂。季羨林在九十多歲時仍然筆耕不辍,他說:“寫作能使自己心裡平靜,如果有一天我沒能讀寫文章,清夜自思,便感内疚,認為是白白浪費了一天……”我為被我無端浪費的日子忏悔,我要為我未來的歲月負責。當我覺得我必須活得像自己時,我就讀書了。

讀書,應該是一種生命的狀态,而不是僅僅是一個工具。讀書的目的,是為了讓自己思想更成熟、眼界更開闊、思考更深邃。人的一生最需要的,是一個人通過領悟走向更高層次的能力。人的發展過程應該像登山一樣,盡管腳步是重複的,但實際是登高的,直至最後登上思想和覺悟的山頂。

“玉在山而草木潤,淵生珠而崖不枯”,做一個氣象萬千的讀書人,不拘泥于個人習見,不執著于一己私念,而是将生命打開,向一本本好書打開,向豐富多姿的生活打開,善于吞吐吸納,如此才有一種開阖的氣度。

這多麼好。

文章已刊登《京江晚報》:

http://jjwb.jrzjapp.cn/html/2025-04/23/content_144299_2103046.htm

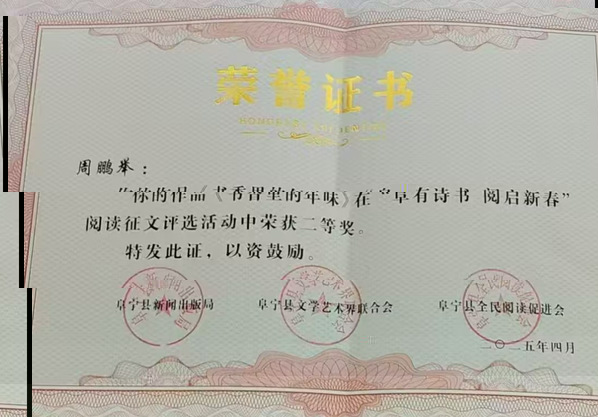

法224 周鵬舉

書香裡的年味

臘月二十九,我背着書包走進家鄉的城市書房。玻璃幕牆外是熙熙攘攘置辦年貨的人群,而書房内卻是一片靜谧。陽光透過落地窗灑在書架上,空氣中飄散着淡淡的油墨香,這熟悉的味道讓我想起兒時父親帶我來這裡看書的場景。

記得那時,父親總會牽着我的手,在書架間慢慢踱步。他的手指輕輕掠過書脊,像在撫摸一件件珍寶。讀書是最好的貨。他常這樣說。那時的我還不懂這句話的分量,隻覺得能在溫暖的室内看書,比在外面吹冷風有趣得多。我在文學區駐足,指尖觸到一本精裝的《紅樓夢》。記得去年除夕,我和表姐圍坐在外公家的火爐旁,她一邊包餃子一邊給我講劉姥姥進大觀園的故事。表姐是中文系的,她說《紅樓夢》裡寫盡了人情冷暖,連過年時的熱鬧都帶着幾分凄涼。當時我聽得入神,連餃子皮擀破了都沒發覺。翻開書頁,淡淡的墨香撲面而來。我忽然想起,這座城市書房的前身是新華書店,小時候每逢過年,書店都會在櫥窗裡擺上年畫和春聯,紅彤彤的一片,煞是好看。如今雖然改造成了現代化的書房,但那抹書香卻始終未變。

在曆史區,我找到了黃仁宇的《萬曆十五年》。記得高中時,曆史老師推薦過這本書。他說讀史可以明智,可以知興替。我翻開書頁,看到作者以獨特的視角解讀明朝曆史,不禁想起去年春節和外公看《大明王朝》時的情景。他總說現在的年味淡了,連春聯都是印刷的,少了墨香。 我在書房裡轉了一圈,最後在窗邊的座位上坐下。陽光暖暖地照在書頁上,耳邊是翻書的沙沙聲。這聲音讓我想起小時候,父親教我寫毛筆字時,宣紙與毛筆摩擦的聲音。他說寫字要靜心,讀書更要靜心。

不知不覺,天色漸暗。我合上書本,望着窗外漸次亮起的燈籠。這座城市書房就像一座燈塔,在喧嚣的節日裡為人們提供一處安靜的港灣。我想起父親的話,讀書确實是最好的年貨,因為它不僅能充實心靈,更能傳承文化。

走出書房時,我回頭望了望那排排書架。在電子閱讀盛行的今天,紙質書籍依然散發着獨特的魅力。它們承載的不僅是文字,更是一代代人的記憶與情感。這個春節,我決定每天都要來這裡讀書,讓書香與年味交織,讓傳統與現代融合。

回家的路上,我經過一家文具店,看到店主正在寫春聯。墨香飄來,與書房裡的味道如此相似。我忽然明白,無論是書香還是墨香,都是中華文化綿延不絕的見證。在這個快速變遷的時代,我們更需要這樣的文化堅守,讓年味不隻是美食與新衣,更有精神上的滋養。這個春節,讓我們在書香中尋找年味,在閱讀中傳承文化。因為真正的年味,不僅在于物質的豐盛,更在于精神的富足。

法232 顧書豪

“社畜”也有夢想——讀《長安的荔枝》有感

六月初至,大唐長安,夜,興慶宮,長生殿。華燈初上,載歌載舞。金玉滿目的大殿,晶瑩剔透的荔枝,妃子笑顔絕紅塵。

此刻,長安城郊,春明門外,上好坊,殘碑。衣衫褴褛的荔枝使,泛黃的文卷,是不曾熄滅的夢想,在閃爍。

當今社會,經濟全球化的浪潮讓競争之激烈,前所未有。欲謀求社會地位,人們隻能不斷壓榨自己,以滿足優質生存的需求。人們戲谑地自稱“社畜”。在經濟騰飛的歲月裡,這樣的稱謂或許還有,“打工仔”、“牛馬”等等。着眼生活,我們也不難發現,這樣的群體,不在少數。他們或是能力所限,或是難遇伯樂,在工作或是學習中,唯上司是從,從未有異議,更不用提反抗。豐富的社會閱曆讓他們十分明白,一切虛妄的冒險,都是萬丈高樓崩塌的前奏。你若是問他們,最大的夢想是什麼,他們大抵會回答你:出色完成任務,一切以安穩為大。

這樣想來,若是我們用今天的視角去看書中的李善德,他的大半生應當是“社畜”中的“老油條”了。李善德,盛唐算科及第,性格老實,本本分分工作,做了個九品小吏。若是這樣過完一生,李監事大概率會靠着卑微大半生的薪水,在長安城南的郊區,買處帶着桂花香氣的小宅,安然度過一生。可命運總是不如人意的,同僚暗中使絆,誤打誤撞,他成了大唐荔枝使,任期兩個月,他的任務幾乎不可能完成。誤會對于哪朝哪代的“社畜”來說,這無疑是天大的災難,更可況以命相搏本就殘酷。

面對這樣的局面,常人看來,無非兩個結局。要麼“社畜”沒有完成任務,失去所有前途和未來。要麼“社畜”出色完成任務,成為“高級社畜”,朝着跨越階層的終極目标,更進一步。而對于李善德來說,前者等同于葬送全家人性命,完成任務是他唯一的選擇,拼死一搏,還能尋求一線生機。

命運總是如此,在看似戲弄衆生的瞬間,與其抱怨命運無常,時運不濟。不如去搏一個微茫希望。在泰山壓頂般的危難面前,機遇或許也蘊藏其中。隻看你還是不是那個曾經懷有勇氣與夢想的少年。李善德便是如此,不知不覺中,命運對他的考驗已在眼前。

我們不曾知曉,那個蟬鳴如蜩的夏夜,花萼相輝樓上,貴妃娘娘是否會問起那盤曾令她喜笑顔開的荔枝是何人所運,更不必奢望她會關心,那一顆小小的嶺南荔枝,會導緻多少家破人亡,流離失所,會擊碎天下多少百姓生存的希望。而洞察這一切之人,已在城外荒野,重新拾起數十年來,不曾也不敢拾起的夢想。

頂撞國舅楊國忠,為天下苦難百姓發聲。乍一聽,可以斷言,這是舍生忘死,名垂青史的肱骨名臣所為之事,而做這一切的是居然是“社畜”、“荔枝使”、“九品小吏”——李善德。這一切在今天看來,就像是一個底層員工居然敢公然頂撞總裁,隻為替比他更艱苦的清潔工争取權益。簡直是不可思議,天方夜譚。而這一切,或許便是當今社會,包括初出茅廬的青年人所要面臨的“社畜夢想困境”。

成功完成轉運荔枝任務的李善德,最終還是選擇了自己内心深處的夢想。不知在被發配的嶺南崇山峻嶺中,他會不會懷念起長安城南的桂花飄香,會不會憶起京城好友和皇城的喧嚣與繁華,但唯一可以肯定的是,他不後悔,數十年來,他從未改變,他仍是那個穿梭于華山之巅的勇敢少年。

今天的李善德或許更難做出選擇,花花世界,迷人雙目。但他大抵還是會感慨道,荔枝甘甜,多吃傷身,妃子笑顔,終會消散。如果生活所迫,不得不屈從于社會大勢的意志,在那個應當作為的時刻,也要向自己證明。

每一個人,即便是“社畜”,都有一個生存以外的,夢想。

法232 肖琳

獨撐一杖巡天下,孰是文殊孰普賢

“獨撐一杖巡天下,孰是文殊孰普賢”,這是聶绀弩先生在《水浒人物》中對魯智深的盛贊。文殊菩薩象征智慧,普賢菩薩代表實踐,二者相輔相成,皆是佛界的典範。魯智深雖身為一介武夫,卻同樣兼具智慧與踐行正義的能力。不禁讓我思考奠基他這樣能力的性格底色是什麼?

《讀水浒:人性的十三種刻度》中《魯智深:世間最難得的東西,還是善良》給了我新的視角,正如文章标題所言,是善良。魯智深的善良無關身份地位,沒有功利性質,一貫地純粹、真摯,發乎本性。魯智深濟危扶困、舍身忘己,是為俠之善良;舒張人性、不拘形迹,是為禅之善良;放下屠刀、幡然“慧悟”,是為佛之善良。

文中說“魯智深對弱者有一種天生的同情”,更為關鍵的是,魯智深忠實地一貫地保持着這種同情心理。“日出扶桑一丈高,人間萬事細如毛。野夫怒見不平處,磨損胸中萬古刀。”人世間紛繁複雜多的事情一件一件發生,很多不平之事發生在周圍,心裡充滿了憤怒,于是不斷對它們進行抨擊,但不平之事太多,多的把心中那把與不平之事相抗争的“刀”都漸漸的磨損了。正如文中所言,在當時的背景之下,魯智深一以貫之的善良,就是黑暗中的一抹明亮,溫暖且閃耀。魯智深性格中嫉惡如仇與俠肝義膽正是他善良底色的體現。在聽聞金翠蓮父女被鎮關西鄭屠欺壓後,他義憤填膺,毫不猶豫地挺身而出。三拳打死鎮關西,看似魯莽沖動,實則是他對世間不公的強烈反抗。這一行為并非毫無理智的蠻幹,而是基于他内心深處對正義的堅守。他深知鄭屠的惡行在當地為害已久,自己的出手不僅是為金氏父女讨回公道,更是對黑暗社會秩序的一次沖擊。這種對弱小的同情與保護,對惡勢力的毫不留情,展現出他身上純粹的俠義精神。

“魯智深不是不講理的人,他能被道理說服”這是他善良底色的又一體現。他行事往往基于自己對正義和是非的樸素認知,并非盲目沖動。這種性格使他具備了能聽進道理的基礎,隻要是符合他内心正義标準和邏輯的道理,他都能接受。魯智深在五台山出家時,因受不了寺規約束,多次喝酒鬧事。但當智真長老以佛法和修行的道理點化他,說他“雖是如今眼下有些羅唣,後來卻成得正果”,并再次留他在寺中時,魯智深雖仍有自己的行事風格,但也開始有所收斂,對長老的教誨有所聽從,這表明他能被合理的道理說服。另一事例為魯智深與史進、李忠在渭州相遇,在潘家酒樓聽到金翠蓮父女的遭遇後,他義憤填膺,要去教訓鄭屠。但當史進、李忠勸他先想辦法救金氏父女時,魯智深聽了他們的話,先湊錢給金氏父女做盤纏,讓他們離開後才去拳打鎮關西,這體現了他能聽進朋友合理的建議和道理,并非一味蠻幹。

“有些人受環境影響很大。”境遇好的時候能保持一份體面,環境一旦兇險,就會暴露出陰暗面,可是魯智深不是這樣的,他的善良出自先天的本能。魯智深雖然行事粗豪,但在救助金氏父女時,他先給了父女倆盤纏,讓他們能夠順利離開。之後又擔心店小二去追趕,便在店門口“坐了兩個時辰”,直到确信金氏父女走遠才起身去找鄭屠算賬。在懲治鄭屠的過程中,他也并非一上來就大打出手,而是先以買肉為由,故意刁難鄭屠,使其主動挑釁,從而占據道義上的制高點。這種細緻入微的心思,使他在魯莽的外表下,多了一份難得的周全與睿智。救助林沖,護送其平安到達滄州,不求回報,隻為心中的正義與善良。他的行為诠釋了“酒肉穿腸過,佛祖心中留”的真谛,在塵世的紛擾中,以自己獨特的方式踐行着佛教的慈悲為懷。

在這個被金聖歎稱為上上人物的花和尚身上,我們看到的是禅杖上的菩堤葉,戒刀下的慈悲心,江湖中的修行者。“雖常因行俠仗義而惹禍上身,陷入困窘絕境,孤單悲涼到了極點,但他有着驚人的适應力,榮辱不驚,無怨無悔。”吃苦受累,渾然不覺,他生活中充滿着喜感,憨拙粗糙如村野頑童,可愛又可笑,卻不可憐。他是頂天立地的漢子,魯莽不羁的外表下有顆慈悲純真的佛心。不計榮辱得失,沒有放棄一個救助的機會,處處為了别人,從沒有考慮到自己。魯智深的一生充滿放棄又不斷完善,這麼個豪俠,從不守清規的酒肉和尚到一步步走向蓮台,修成正果。大惠禅師用“滿空飛白玉,大地作黃金”來形容魯智深的坐化,那是佛才能達到的境界!

法244 楊鵬翰

我心中的天堂樹

成長仿佛是在不斷得拉扯身心,過程很痛,是那種生長痛,是别人無法共情更無法代勞的痛。這種痛苦不是外部的刺痛,而是内心的掙紮和不甘。或許,也可以說是一種自卑與無奈。

成長,是兒時建構的世界在遇到現實後的不堪一擊,但更是如何在廢墟上重建屬于自己的高樓,在迷宮中找尋自己道路。

弗蘭茜•諾蘭,與我相隔将近一個世紀的女孩,在《布魯克林有棵樹》這本書中與我悄然相逢。她向我展示了她生活的那副圖景——破、亂、差。我敢打賭,弗蘭茜要是知道我這麼評價她所愛的布魯克林,一定會生氣的。但是,用現代人的目光看來,上個世紀還沒有發展的布魯克林本是這樣,因為階級分化帶來的貧窮,因為工業化帶來的環境破敗,因為動蕩導緻的治安混亂,因為戰争讓人們的生活變得很差。但我不會用“髒”去形容布魯克林,因為弗蘭茜一家,很幹淨,很努力,很上進,很勇敢,很純淨。他們就像從幹澀的土壤裡長出的小樹苗——天堂樹的苗兒。你以為它活不久,但它不僅頑強地活了下來,而且還活得搖曳生姿,有滋有味。

《布魯克林有棵樹》,始于名字,歡于内容,終于沉思。剛開始拿到這本書,我以為“不就是一部個人成長史嘛,卑苦的小孩憑借自己的努力最終會獲得世俗意義上的‘成功’,是那種老套路的雞湯文學。”但我錯了,這本書在沒讀過中學的弗蘭茜靠自學考上大學、母親凱蒂再婚,一切都漸入佳境時卻戛然而止了!在弗蘭茜對着過去的自己——那個喜歡在院子中的天堂樹上看書的小女孩道别後就戛然而止了!忽地會感覺結尾很突兀,但仔細想卻又是那樣的潺潺流水,韻味悠長,令人回味,讓人思考,予以想象。

細水流長,卻令人信服,我堅信弗蘭茜一家一定會有美好的、幸福的結局。因為弗蘭茜身上那種不屈的生命力,讓“弗蘭茜”永遠是“弗蘭茜”,她永遠有讓自己活得更好的能力。無論一家人生活的再怎麼艱苦,都不會失去對生活的熱愛。他們雖然貧窮,但母親允許他們每天早上将喝不完的“咖啡”倒掉,因為這個小小的浪費,就能換來作百萬富翁的感覺,這很劃算;雖然撿拾垃圾很髒很臭,但賺來的錢卻是自己買糖果買禮物的資本;雖然身處在那樣動亂的年代,但每晚母親為孩子們堅持誦讀的童話和聖經,守護了孩子們的創造力和想象力,在他們未來必須承擔生活的重量時,可以“躲進”自己的小世界汲取能量以更好的站起來面對生活;雖然日子拮據,但他們一家所有人,從未失去過尊嚴,他們靈動,向往一切美好;雖然物質上一貧如洗,但信仰讓她們内心充盈,無比富裕。

結尾出現了兩棵樹的描寫,一棵是院子裡的天堂樹,沒人管,風雨吹打,但卻枝葉繁茂,愈發健壯;另一棵則是被精心照料,卻逐漸沒了生機。其實這樣的對比用意很明顯,贊美了生命樹真正的堅毅與無畏。可是呢,在當代,現實中的許多青年人難道不是溫室裡精心照料的那棵樹嗎?

我又何嘗不是如此。某種程度上,我很羨慕弗蘭茜,羨慕她有如此堅定美好的毅力,羨慕她苦中作樂,羨慕她體驗過“百萬富翁”式的奢侈;但弗蘭茜卻不羨慕我們。在結尾,母親的第三個孩子出生,當衆人都認為這個嬰兒會因家庭條件的改善而更加幸福時,她的哥哥姐姐——弗蘭茜和尼利有這樣的一番對話:“她以後再也不會過曾經我們那樣的苦日子了。”“但她同時也體會不到那種快樂了。”

看來,金錢是買不到所有的所有;但有時候貧苦,恰也是最貴重的禮物。

前段時間我參加了一場辯論賽,我的立場是“懂得對生活賦魅的人更容易獲得幸福。”其實《布魯克林有棵樹》這本書就是很好的例證。一家人生活在社會階級的底層,日子那麼苦,即便認清現實了,變得麻木了,像社區裡其餘那種得過且過的人,又有何意義與價值?

天堂樹,或許永遠也無法觸及太陽太陽,卻始終向陽生長。

我不想堆砌空洞的雞湯文學,因為這不是讀書的真谛;我不想把我們自己面對的苦難和弗蘭茜的去作比較,因為毫無價值。每個人在各自的苦難面前卻也都是一樣的艱難,這本書、任何人都不會告訴我們面對難題時具體的方法論。但我能學習的,隻是堅毅,隻是感恩,隻是靈動,隻能前進。

沒想到。其實在我心中,也一直有一株小小的天堂樹樹苗在逆風生長;隻不過,這一次,它将長得更加旺盛,更加繁茂,向着天際,肆意舒展,沒有極限。

“殺不死你的,隻會讓你更堅強。”

法232 鄭善文

黑風纛旗 飄揚凱歌——《大秦帝國》書評

記得在讀完《明朝那些事兒》後,我視明朝為最喜歡的朝代,把朱元璋作為最喜歡的君王,把徐達、常遇春作為最喜歡的将領。但在了解《大秦帝國》後,我才意識到,秦孝公,衛鞅,白起。這三個人物會和《大秦帝國》一樣,讓我永遠銘記……

無極之外,複無極也。在第六部看到“全書終”的字眼後,我合上漆黑的扉頁,遙想到當時翻開第一部時撲面而來的曆史厚重感:

渭水西畔,朔風凜冽,他站在岸旁,望向對面無垠的軍隊與飛揚的“魏”字大旗,眼中充滿決絕——國之命運,在此一舉。連續幾十年,綿延幾代國君,不斷的戰争已讓國家疲蔽不堪。這次的戰役若依舊失敗,他的國家将從此永遠退出河西崤函,再無複出的資格。

摐金伐鼓,旌旆逶迤,山川蕭條,甲光向日。沖鋒的号角已經吹響,他抛下君國君的身份跨上戰馬,作為全軍的統率,奔向敵陣。戰士們被這種精神感染,懷着必死的決心,沖鋒陷陣,一舉擒獲敵軍總帥:魏國丞相公叔痤。但不幸的是,他也被冷箭擊中,從戰馬上跌倒,倒地不醒……

激戰過後,是蒼茫一片的絕域,不遠處的軍中大帳,沒有歡慶,一切都悄然無聲。秦獻公嬴師隰雙目緊閉,面容痛苦——淬了毒的冷箭已使他生命之火幾近熄滅。他的弟弟,大将赢虔為他斷了箭,這把蚩尤天月劍,在殺敵無數後,送走獻公的最後一程。

獻公的隕落,讓赢渠梁步入曆史的洪流:“秦孝公據崤函之固、擁雍州之地,君臣固甯以窺周室。有席卷天下、包舉宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。”自斷兩指,在政事堂前立石碑血寫國恥,是他對先祖的莊嚴宣誓;宵衣矸食,嘔心瀝血,是他對國家與百姓的交代;執袂商君,具克時艱,是他對世族的宣戰。可以說,自秦穆公鼎盛過後,秦國就一直在深淵徘徊,甚至受到山東六國的無情謾罵:虎狼蠻夷的秦國,不配進入中原。但曆史的輪回,從秦孝公開始複盤重演。此後的一代代君王,都帶領秦國朝千年前禹的寓言掘進:秦必将大出而一統于天下也。

事實也正如此:赢渠梁自斷二指立國恥,赢泗曆風霜踏遍秦國路,赢稷嘗艱辛異國為人質,赢政随軍民喜逐鄭國渠;商鞅鐵腕變法使秦國脫胎換骨,張儀約縱連橫數破六國聯盟,範睢遠交盡攻定下滅國方針,呂不韋變革改軍一舉築基強國;司馬錯奇襲巴蜀令天下驚訝,白起長平大決令四海畏懼,王翦重兵滅楚令八荒折服,王贲義戰亡齊令宇内敬佩。所謂君、臣、将皆心向國家,齊心協力是何等不易與難遇,秦國卻幾乎世代都有這種千載難逢的組合。他們抛棄金線,權力,爵位、榮譽……在家國同構中以“無我”的狀态,揮灑着熱血,書寫家國的傳奇。

除曆代君主的開明勤政外,秦國的文化環境亦有很大的助力因素,“糾糾老秦,共赴國難”,這部傳唱了百年的秦國古謠,已深深烙印在秦人的骨子裡。“豈日無衣?與子回袍。王于興師,修我戈矛。與于同仇”,《詩經》也正應證了這一點。若有戰、召必至,戰必勝。這是一種精神與信仰。人可以被毀滅,但不會被打敗。這才是秦國走向巅峰的根本原因。

但正如《三國演義》開篇所提:“天下大勢,分久必合,合久必分”。曆史上沒有一個朝代能夠真正長久下去,這是曆史的必然和其客觀發展趨勢。秦國從西周救天子與鎬京之亂起始,開始真正步入中原。從山東六國嘴上的虎狼之國,曆經幾十代君主勵精圖治,自春秋五霸到戰國七雄,走過了一段漫長的時間,但在真正統一天下後,卻隻有區區兩曆君主,與始皇口中的“自以為關中之固,金城千裡,子孫帝王萬世之業也”卻是相差甚遠。不得不說,這确實給我帶來一種無可言說的失落感。

然就算它在曆史長河上的時間是如此的昙花一現,它所創就的功業依舊是任何一個朝代的不能匹敵的。我們可曾想到過,在那個禮崩樂壞、瓦釜雷鳴的時代,動蕩殺伐五百年,天下流血漂橹,生民塗炭,流離失所。惟其如此,秦朝的一統天下才有着無可比拟的意義;此一統天下,必創新求變。國、君、官、民、法皆變,釀成潮流大變,方造就大秦的舉世裂變。至此,文明再造,河山重整。更值得一提的是,秦國的君臣同心與将相和,更是山東六國乃至往後延續的各種朝代所再不具備的。“赳赳老秦,共赴國難”這句古老的誓言更印證出這片土地與這個國家的信念。

作為中國原生文明的典型代表,秦國标志着中國的原生文明走向高潮。春秋生發,戰國綻放。秦帝國以華夏族群五百餘年的激蕩大争所共同錘煉的文明成果為根基,創造出了鐵器時代的新文明形态。從刀耕火種到鐵犁牛耕,從井田制到開阡陌,從分封制到郡縣制,從天子諸侯到君主專制,秦國開創的專制主義中央集權制度更是直接延續到清朝。從那時起,其時代精神之堅剛強毅,其生命狀态之砥砺奮發,其創造智慧之博大深遠,其文明業績之震古爍今,可謂彪炳史冊,更是值得永遠流傳。

時空漸漸深邃,光焰漸漸暗淡。滄海桑田,白雲蒼狗。曆史依舊在繼續,腳步依舊在延續。秦國最終還是走了,它湮滅在曆史的長河中,化為一個個微小的泡沫,最終變為時間的塵埃。但這個帝國卻永遠不會泯滅,它将穿越曆史時空的隧道,照着我們這個民族腳下的路。生生不息……

法243 葛沁辰

奔赴人生的每一場春天

蓋将自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。何為一瞬?一個清晨,三餐四季,我們的一生,都算。

把這樣的經緯裝進心裡,我們仿佛看到了窗外愈加分明的層次,聽到了腳下這片土地的律動,感受到了平凡生活裡的熱氣。那是時間不停地流轉,在耳邊激蕩起的回響。

即便穿過一年,這種回響依然沒有絲毫減少。它從未如此清晰地提醒和催促着人們,對時間的敬畏,對生命的思考,對當下的理解,對自己的定義。

有人确診“淡淡綜合征”,無所謂、沒必要、不至于、都可以;有人空留一身洗不掉的“班味”,很卷,但不知道在卷什麼;有人不堪來自四面八方的壓力,用“鈍感力”“斷親”築起高牆;有人繳械投降、不再掙紮,自嘲要做“全職兒女”……愈發内卷的社會,精神内耗的人越來越多。情緒健康正成為影響現代人日常生活的一大阻礙。emo、不想上班上學、失眠、拖延......

那麼,背後的根源究竟為何?有何妙方可以根治?

從博客時代起,武志紅就是知名心理學網絡大V。多年來,武志紅筆耕不辍。在漫長的咨詢過程中,他逐漸地意識到現代人存在的各種各樣心理問題之間是存在共性的。孤獨、全能自戀、想象是各種各樣的問題的源頭。相反,關系、現實、真實是答案。基于從業20多年的思考和10多年心理咨詢的經驗,武志紅寫下40多萬字的《深度關系》,深度剖析了每一個現代人都可能面臨的心理難題。

我有一個願望就要立即馬上完美地得到回應和實現,這叫做全能自戀。聽上去似乎非常簡單,不足以顯示它的極端性。但實際上,全能自戀是各種各樣的極端心理的源頭,因為我們會有各種各樣的極端的不可能實現的東西。如果我們想療愈自己的全能自戀,構建深度關系是真正的答案。

深度關系講的不僅是人際關系,也講人和事情之間的關系。

兩個真實的人在這個長時間的相處過程之中,對彼此有了很深的理解和接納,叫做深度關系。

和事情的話也是一樣,得拿出真實的自己,用心去做事情。

也就是說,隻有真實才能建立深度關系,深度關系意味着兩個真實的存在構建了很深的鍊接。

大多數人受全能自戀、孤獨和想象這三個組合的困擾,停留在了一個沒有展開的心靈世界。既然我們沒有構建深度關系,那我們就會遭受孤獨的困擾和折磨。我們沒有辦法既處在孤獨之中,又享受了深度關系的好處,沒有這樣的事。内卷和躺平,它們不互為答案。

真正的答案就是創造性地活着。

創造性地活着就是我有一份感覺,我尊重我的感覺而活。

當我們尊重自己的感覺的時候,一定是個性化的。

當我們尊重自己的感覺去努力的時候,就是一種創造性的活法,不會活成千人一面。

絕對不是隻有獨木橋才有價值。下面有寬廣的大河,可能還有一些淺灘,你可以遊泳,可以想各種辦法過這條河。甚至,你不過河也可以。

其實有各種各樣的活法。本來有無數路可以走,結果生生就變成隻有一條獨木橋,這大錯特錯。

當我們能夠尊重自己的感覺,找到自己的願望,甚至找到自己的使命,就能按照自己的願望而活。

這時,你會發現根本就沒必要那樣去卷,因為卷本身就是一個沒有創造性的活法,你沒有卷上去,你覺得活得很痛苦,卷上去的人也覺得很痛苦。

隻有個性化的道路,你真正發自内心的想走的道路,這才是真正對的道路。但能夠遵從自己内心而去做選擇的人永遠都是少數。

關于“創傷、療愈和複原力”,每個人在成長的過程中,難免遭遇了一些糟糕的事情,給我們造成了創傷,可能是童年原生家庭留下的陰影,也可能是來自他人的冷漠與惡意……許多自閉、失去愛人能力的“患者”,正是因為曾經的痛苦絲毫沒有被時間沖淡,反而不斷加深疤痕。可是,經曆了這麼多,生活如何繼續?“我們越是否定自我,就越是無法與過去和解,而對抗過去将消耗我們巨大的能量。如果我們不允許自己為從前的經曆悲傷,我們就注定要不斷重溫這些創傷。”

或許,正視過去,才能更好地前行,重新掌控人生。

千百年來,人們已經習慣于把期待寄托于春天,在穿越嚴冬、挨過苦寒之後再次出發。人們拼命想找回的,不過是在春天裡曾飽滿過的希望、站在起點處躊躇滿志的勇氣,以及出發走向未來的信心。這或許才是真正的“回到春天”:不是倒回,而是“回溯心境”;重返站在起點的心境,找回生活的“好狀态”,“回到春天”。時代依舊滾燙人間仍然值得。

《深度關系》告訴我們:每個時代都會有它的颠簸,當它傳導至個體,我們的感受和困難是具象的。在一些年輕人的場域裡,有掙紮,有徘徊,有迷茫。每個人都希望跟随時代洪流一路狂奔,但偶爾駐足環顧、撿拾初心,是與靈魂的對話,是為了更好地向前。于自省中沉澱智慧,于聆聽中積蓄力量,于追問中修正方向,我們的步履不必匆忙,但要堅定。

那些被視為人生的“關鍵”,不過是前路上的一個插曲。即便一時錯過了,也不會怎麼樣,起伏不定、月亮沒來,都不會怎麼樣。正所謂:敬我不能,盡我所能。敬我不能,是對規律的尊重,對過往的釋懷;盡我所能,是對當下的誠實,對明天的守望。

一山又一山,山山相連;一程又一程,程程跋涉。千山過盡的我們,終将迎來萬裡星程,奔赴人生的下一場春天。

此次活動使同學們感受到文字在時代的變遷中持續迸發的精神力量,進一步鼓舞同學們堅守閱讀初心、汲取奮進力量。通過此次活動,促使書香氣息成為校園文化的鮮明底色,積極營造浸潤書香、笃學善思的校園氛圍。

審核:高娟 郭佳慧